転覆病

- 金魚が正常な位置で遊泳できなくなる病気

- トサキン、流金やオランダに多い病気

- 主に水温の急激に低下する冬場に発生しやすい

- 転覆の仕方は様々

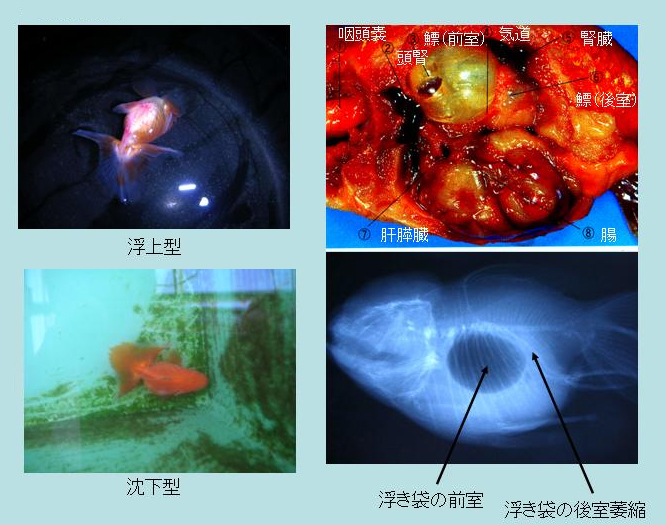

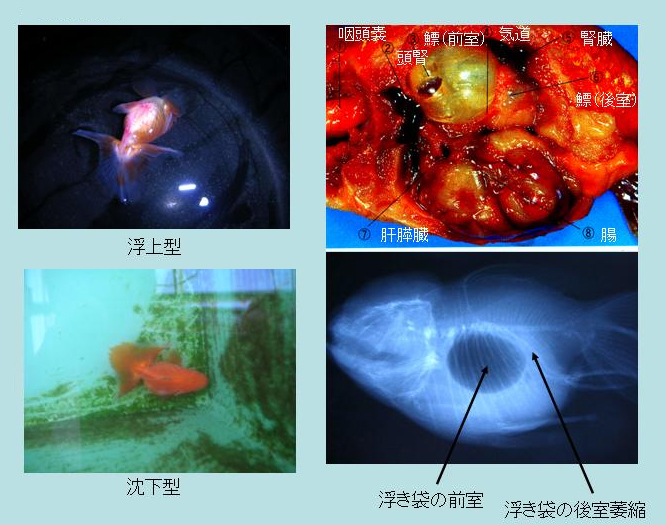

- 腹部を水面に浮かべてひっくり返るもの

- 水底で横になったり、座り込んでしまったりするもの

- 腹部が水面に浮いてしまうと大気中に出た腹部が乾燥し、横たわったり座り込んでしまったりすると腹部に擦過傷を作り、傷ついた部分に細菌や水カビの感染

- 元気、食欲はあるので餌を食べられれば結構生きる

■転覆病の原因

■転覆病の原因

- 原因は未だはっきりしない症候群

- 琉金、オランダなど脊椎が弯曲している種類の金魚に多い→脊髄神経(例えば椎間板ヘルニアのような)の異常、浮き袋を支配する神経自体の異常から来る浮き袋の調節障害か

- 腹部を浮かべる魚では浮き袋(前室と後室の2室が互い に調節されながら体の平衡を保つ)のうち後室が縮小して前室が拡大しているものが多い

- 沈み込む魚では前室、後室の双方が萎縮

■転覆病の治療

- 有効な治療法はない

- 本病は水温低下により発生する→徐々に水温を25℃くらいまで上昇させると戻ることも多い

また水温を25℃まで上昇させた後15から20℃まで速やかに 低下させ再び25℃まで上昇させる方法を試みることもある

- 損傷を受けた部分の感染を悪化させないように抗菌剤などで薬浴するのも良い

- 海外では魚につりの浮きやおもりを取り付けて治療→我々のような愛好者においては鑑賞に差しさわりがあり実際的ではない

■転覆病における問題点

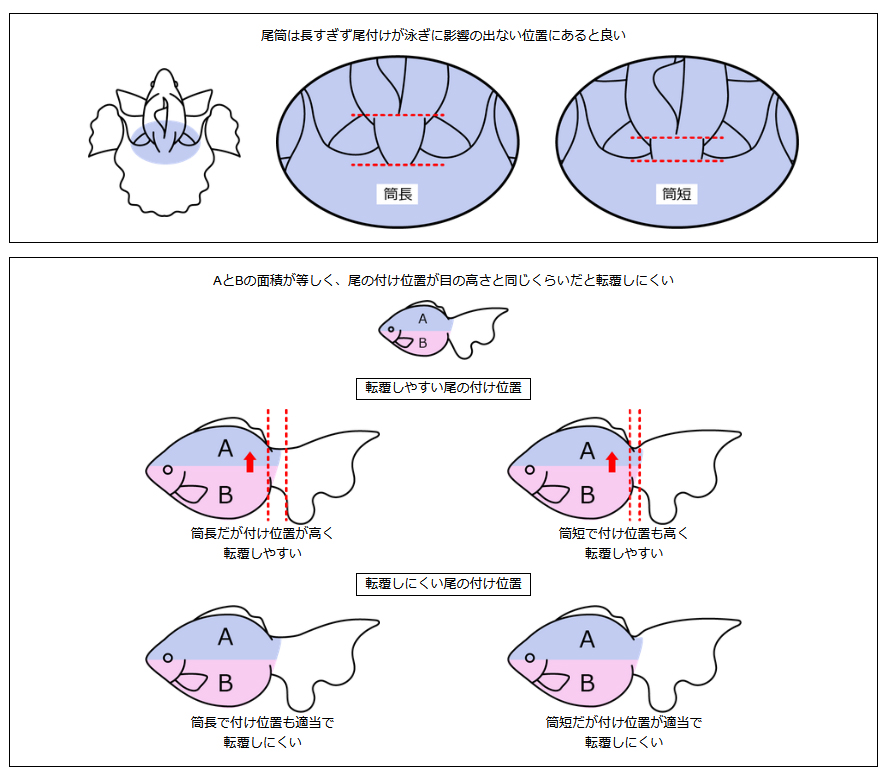

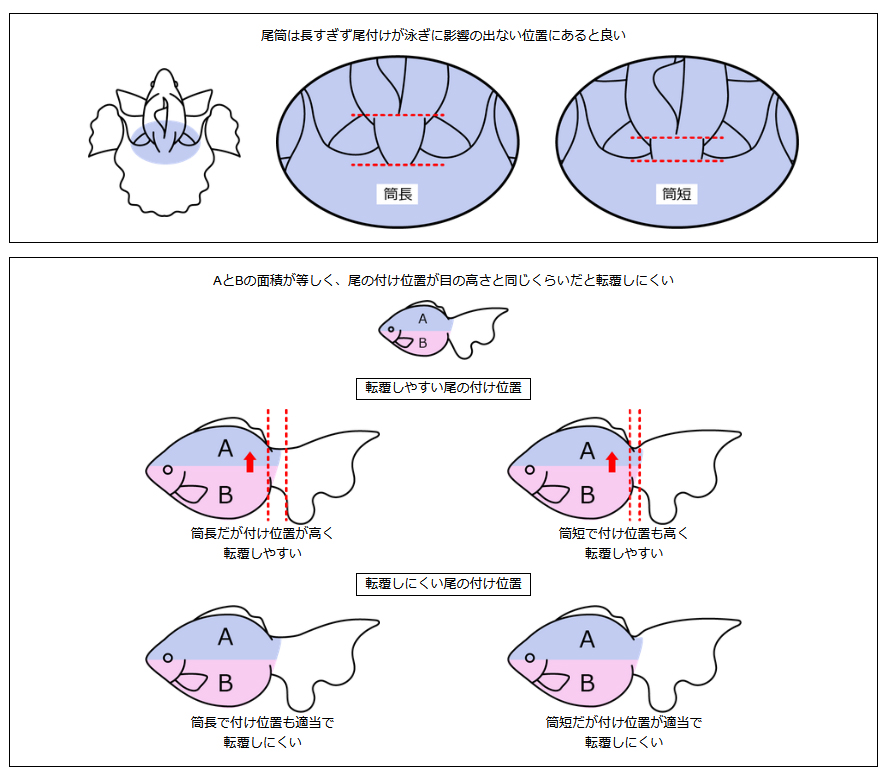

- もともとトサキンは尾の反転 によりひっくり返りやすい魚

- 特に尾付けの高い魚は転覆病になり易いと思われる

- 尾付けの位置が適切な魚を残すようにすると良い